Einführung in das Matthäusjahr

„Wie die Schrift sagt …“: Betrachtungen zum Matthäusjahr mit Pater Johannes Moosmann

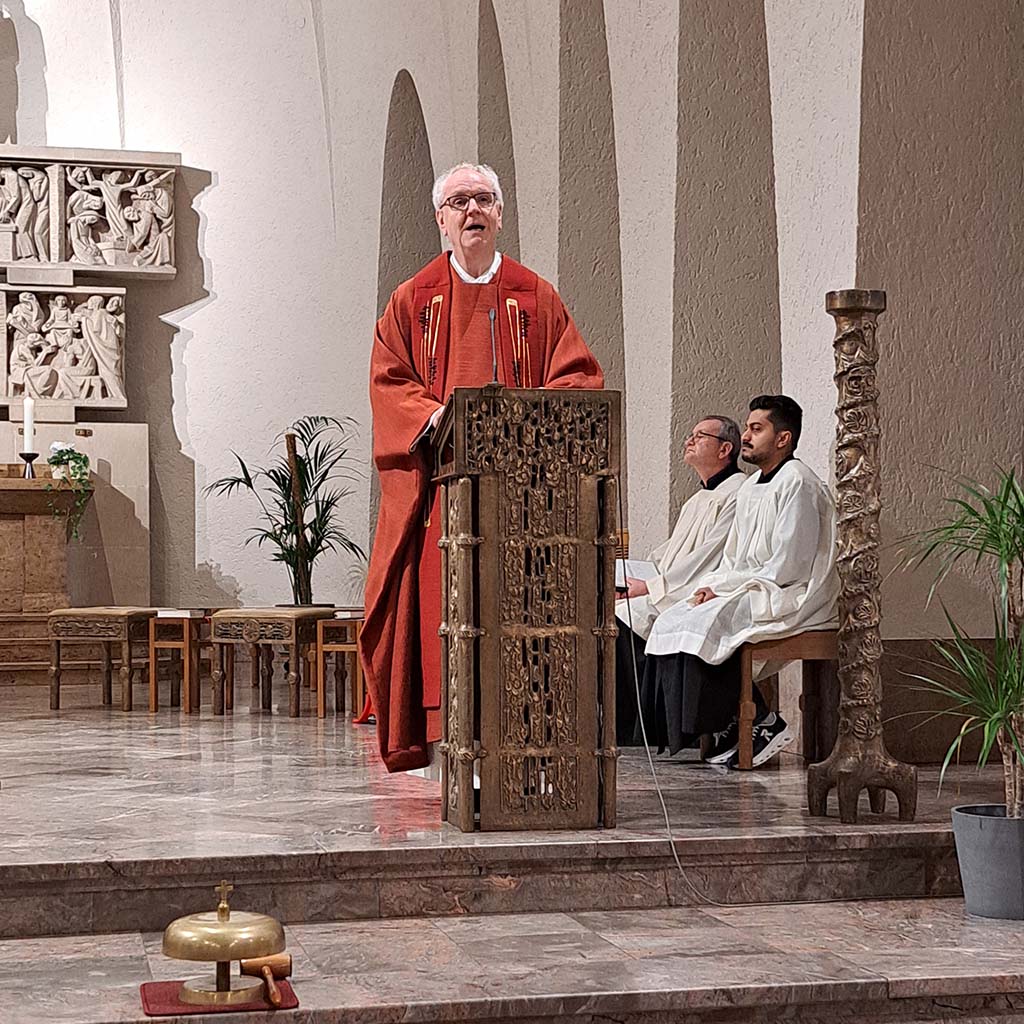

Beim Zoom-Treffen der Unio-Gruppe „com-unio“ am 9. November 2025 hielt Pallottiner-Pater Johannes Moosmann eine Einführung in das neue Kirchenjahr und gab dabei sowohl einen kurzen Rückblick als auch eine Hinführung zum Evangelisten Matthäus, der im kommenden Kirchenjahr im Mittelpunkt steht.

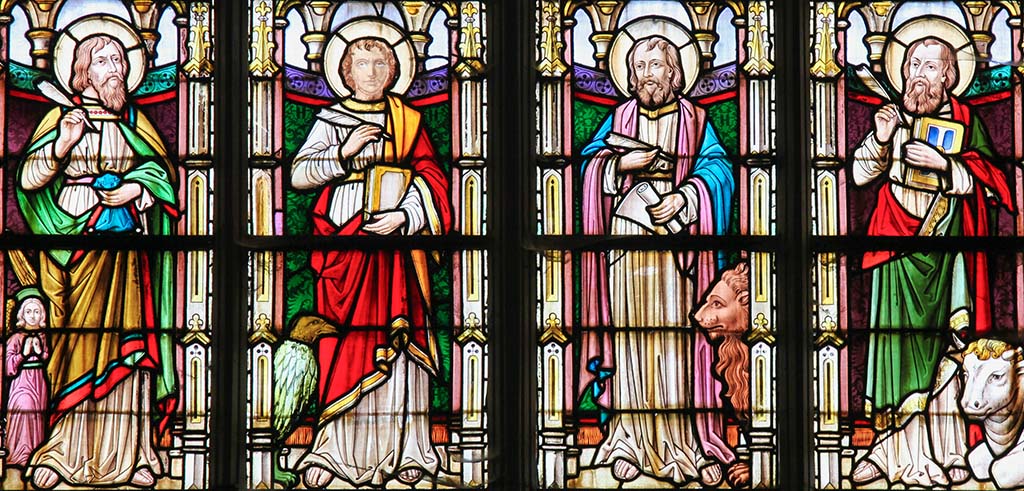

Zu Beginn erinnerte er daran, dass es früher kein dreijähriges Lesejahr gab: Die Gläubigen hörten jedes Jahr an den Sonntagen die gleichen Bibeltexte – dadurch prägten sich diese tief ein. Erst mit der liturgischen Reform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde die heutige Ordnung mit den drei Lesejahren A (Matthäus), B (Markus) und C (Lukas) eingeführt. Das Johannesevangelium wird in allen drei Jahren vor allem in der Fasten- und Osterzeit gelesen. Außerdem gibt es heute an den Sonntagen zwei Lesungen – aus dem Alten und dem Neuen Testament – während früher nur eine Lesung vorgesehen war.

„Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.“

Mt 5,14

Alttestamentliche Verheißungen erfüllen sich

Im kommenden Lesejahr A steht das Matthäus-Evangelium im Mittelpunkt. Immer wieder begegnet bei Matthäus die Formulierung „wie die Schrift sagt“ – ein Hinweis darauf, dass Matthäus zeigen möchte, wie sich die alttestamentlichen Verheißungen in Jesus Christus erfüllen und die Geschichte Gottes mit den Menschen ihre Fortsetzung findet. In seinem Vortrag gab der Pallottiner einen anschaulichen Überblick über das gesamte Evangelium. Kapitel für Kapitel führte er durch die Texte, erläuterte zentrale Motive und machte die Zusammenhänge verständlich und lebendig.

Eine Gemeinde, die „ein Herz und eine Seele“ ist

Auf die Frage, welcher Evangelist ihm persönlich am meisten zusage, nannte Pater Moosmann den Evangelisten Lukas, den Verfasser sowohl des Lukasevangeliums als auch der Apostelgeschichte. Lukas zeige in der Apostelgeschichte eine Gemeinde, die „ein Herz und eine Seele“ ist, verschweige aber auch nicht die Spannungen und Auseinandersetzungen, die zum Leben der frühen Kirche gehörten.

Violett wird in der Advents- und Fastenzeit verwendet

Im Anschluss wurde noch über weitere Aspekte des Kirchenjahres gesprochen – insbesondere über die liturgischen Farben und die musikalische Gestaltung der Gottesdienste. Weiß sei als festliche Farbe grundsätzlich immer erlaubt, Rot steht für das Pfingstfest und die Gedenktage der Märtyrer, Grün prägt den Jahreskreis, und Violett wird in der Advents- und Fastenzeit sowie bei Beerdigungen verwendet. Auch die Musik in den Gottesdiensten fand Beachtung: In der Advents- und Fastenzeit wird bewusst auf das Gloria verzichtet – Ausnahmen bilden lediglich der Gründonnerstag und das Hochfest Mariä Empfängnis am 8. Dezember.

Den Abschluss der interessanten Einführung bildete ein Witz – ganz wie es Pater Moosmann auch bei seinen Gottesdiensten pflegt –, der alle Zuhörenden mit einem Lächeln in die neue Woche entließ.

Bericht: Claudia Schäfer UAC, com-unio

Symbolbilder: jorisvo (Vier Evangelisten), zatletic (St. Matthäus in St. Johannes Nepomuk in Stupnik, Kroatien)

Kontakt: https://www.com-unio.de/

Das Kirchenjahr

Jahreszeiten, Festzeiten und ein gewisser Rhythmus von Tagen geben uns Menschen Halt. Sie führen uns durch die Zeit. So ist es auch mit dem Kirchenjahr.

Im Vergleich zum weltlichen Jahreskalender hat das Kirchenjahr keine Monate, sondern Fest-Zeiten. Das liturgische Kirchenjahr der katholischen und evangelischen Christen beginnt am 1. Advent, also in diesem Jahr am 30. November. Die wichtigsten Feiertage und Zeiten im Kirchenjahr sind für alle Christen Weihnachten, ab Aschermittwoch die Passionszeit, Karfreitag, Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten.

Die Orientierung christlicher Feste und Feiertage am Zeitmaß des Jahres hat ihren Ursprung im frühen Christentum. Die regelmäßige Feier des Sonntags als den Tag, an dem Christus von den Toten auferstanden ist, gibt zunächst den wöchentlichen Rhythmus für die Gottesdienstfeier vor.

Mit der Einführung von Ostern in der Mitte des 2. Jahrhunderts gibt es den ersten festen jährlich begangenen Feiertag. Im 4. Jahrhundert entstehen neue Christusfeste, dazu gehören auch Weihnachten und die Erscheinung des Herrn. Etwas später bildet sich aus den Vor- und Nachbereitungen um Ostern herum der Osterfestkreis mit Fastenzeit, Karwoche, Osterzeit, Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Auf ähnliche Weise entsteht der Weihnachtsfestkreis mit Advent und Weihnachtszeit um Weihnachten herum.

Quelle: LESEKALENDER 2025 der Pallottiner

Diesen Beitrag teilen...

Weitere Beiträge

Das könnte Sie auch interessieren

Mitreden, Mitmachen, Mithelfen!

In Kontakt bleiben. Kostenlos 12 x pro Jahr!

Liken, kommentieren, abonnieren

Herzliche Einladung: Reden Sie mit!

Öffnen Sie sich Räume

Gemeinsam die Welt verändern!