Sanktus, Sanktus, Sanktus

„Wer singt, betet doppelt“ soll der Heilige Augustinus gesagt haben. Und auch Martin Luther hat sich an diesem Motto orientiert. Er ließ die Leute in der Hl. Messe Lieder in der Muttersprache singen. Das kam an.

Die Reformation habe sich in die Herzen der Menschen gesungen, sagt man. Singen gehört zum Gottesdienst. Da macht das Christentum keine Ausnahme; ja es hat den Gesang von der Mutterreligion sozusagen übernommen. Schade, dass niemand weiß, wie denn das Volk Israel seine Psalmen gesungen hat. Die König David zugeschriebenen Lieder sind eben Lieder und keine Gebete, auch wenn sie heute als Antwortgesang (!) im Gottesdienst und im Stundengebet der Kirche oft „nur“ gesprochen werden.

Im Singen kann der Mensch gegenüber der Gottheit inniger, ganzheitlicher und – sagen wir es ruhig – inbrünstiger Lob und Klage, Bitte und Preisung zum Ausdruck bringen. Und in den Singenden selbst bewegt der Gesang oft mehr als im gesprochenen Wort.

Spannung zwischen Gottesdienst und Kultur

Singen ist in der Liturgie erst mal ein „melodisches Sprechen“; der Fachbegriff lautet „cantilieren“. Man muss zugeben, dass es heute eher selten ist, dass der Priester die Orationen der Hl. Messe „singt“ oder der Diakon das Evangelium. Und nur noch selten wird in der Karfreitagsliturgie die Passion „gesungen“, wobei es hier wiederum um Sprechgesang geht, eben um Cantilieren. Das ist würdig und schön, muss aber gekonnt sein, damit der Inhalt des Gesangs die Gemeinde wirklich erreicht und die Versammelten die Texte mit- bzw. nachvollziehen können.

Man könnte hier einen Schlenker zu den Oratorien machen oder den wunderbaren Werken von Johann Sebastian Bach, die immer Liturgie und Verkündigung sind und sein wollen. Das gilt auch für die so genannten Orchestermessen katholischerseits. Hier wie da wird nicht allein die religiöse Feier großartig beflügelt, nein, diese Werke gehören inzwischen wie selbstverständlich zum kulturellen Beitrag, den das Christentum neben seiner Architektur der Welt schenkt. Ich selbst sitze meist mit einem gewissen Unbehagen im Saal, wenn eine Messe oder ein Requiem konzertant aufgeführt wird. Andererseits freue ich mich, dass hier christliche Verkündigung geschieht an Menschen, die solches nie in einer Kirche erleben würden.

„Erhebet die Herzen“

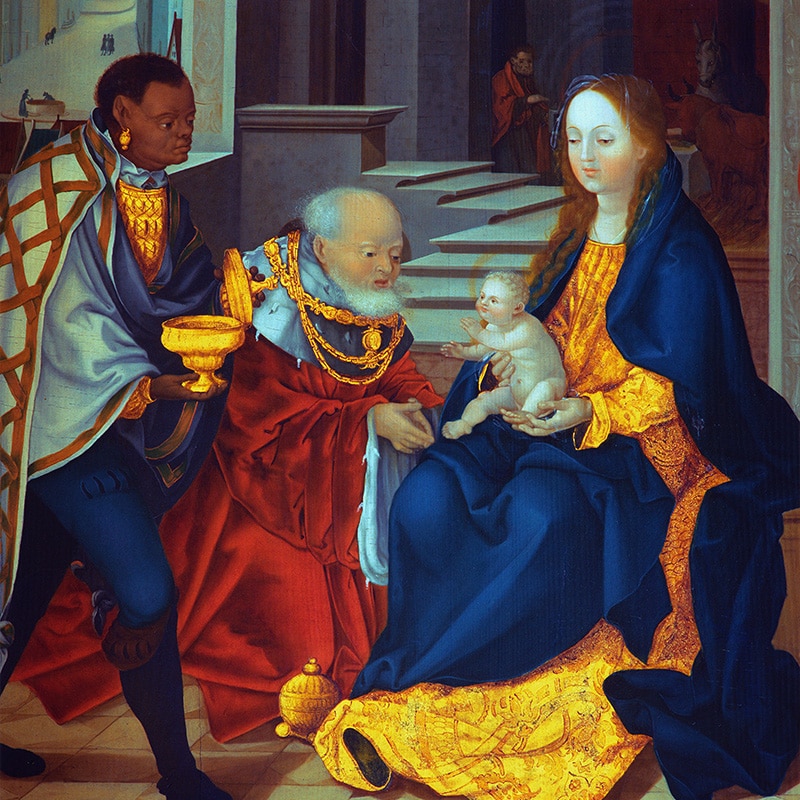

Doch zurück zum Gottesdienst, der ohne Gesang gar nicht vollständig wäre. Das beste Beispiel dafür ist das Sanktus der Hl. Messe, das nur zur Not gesprochen wird. Es ist als Teil der Himmlischen Liturgie in die irdische aufgenommen worden. Als Jesaja seine Berufung zum Propheten erlebt, schaut er nach eigenen Angaben in den Himmel, wo er den Thron Gottes sieht, an dem die sechsflügeligen Serafim stehen. „Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heere. Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt.“ (Jes 6,3).

Dieses Dreimalheilig (Trishagion) hat die jüdische Liturgie in das Gebet am Sabbatmorgen übernommen. Und schnell fand es Eingang in die Eucharistiefeier der Christen, die an den Gesang der Engel Vers 26 aus Psalm 118 setzten, den die Menschen beim Einzug Jesu in Jerusalem sangen, wie Matthäus 21,9 bezeugt, das so genannte Benediktus.

Dieser „zusammengebaute“ Text, der den Vater und den Sohn in den Blick nimmt, wird fester Bestandteil des Hochgebetes nach der so genannten Präfation, die durch den Dialog von Priester und Gemeinde eröffnet wird. „Der Herr sei mit euch. Wir haben sie beim Herrn. Erhebet die Herzen…“. Diese Teile des Hochgebetes waren in der alten Kirche immer Sprechgesang.

Es würde hier zu weit führen, die Entwicklung zu betrachten, die im Barock zu dem Gefühl führte, Sanktus und der Benediktus seien zwei Dinge, die man getrennt voneinander singen könne, besonders im Kunstgesang der Orchestermesse. Da übernimmt ja der Chor viele Gemeindeteile. Hier könnte man auf die Orthodoxe Kirche zu sprechen kommen, wo im Laufe der Zeit die Gemeinde immer mehr Beteiligung an „Fachleute“ abgegeben hat.

Bunt gemischte Möglichkeiten

Zurück zum Sanktus in der katholischen Messe, das heute im Normalfall die Gemeinde gemeinsam mit dem Priester singt (vgl. Allgemeine Einführung in das Messbuch 55b). Dieser Gesang wurde hier exemplarisch dafür aufgegriffen, dass das „Erhebet die Herzen“ eben am besten in Gesängen und Liedern gelingt. Gut, dass uns heute eine große Breite verschiedener Traditionen zur Verfügung steht, die man sauber nebeneinander (so mögen es die einen) oder auch schön gemischt miteinander (so mögen es die anderen) gebrauchen kann.

Da ist der Gregorianische Choral zu nennen, wie ihn oft Klosterkirchen pflegen, aber auch Gemeinden, die eine gute Schola haben. Da gibt es das traditionelle Liedgut, das durch und nach der Reformation auch uns Katholiken zugewachsen ist und im „Gotteslob“ der Gemeinde zur Verfügung steht. Dahinein sind auch vorsichtig Gesänge aus Taizé genommen worden, die eine ganz eigene Stimmung mitbringen, wie auch das so genannte Neue Geistliche Lied, das oft schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat.

Und immer wieder taucht neues Liedgut auf, das sich dann irgendwie die Herzen der Gemeinden erobert. Dieser bunte Strauß an Gesängen und Liedern ist ein großer Schatz für die Feier der Gottesdienste, auch in Zeiten, in denen die junge Generation nicht mehr gewohnt ist, Lieder zu singen wie noch die alte. Dennoch stimmt, was Augustinus sagte: Wer singt, betet doppelt.

P. Alexander Holzbach

Bild: Rudolf Baier

Hier finden Sie weitere Artikel aus "das zeichen"

Das könnte Sie auch interessieren

Mitreden, Mitmachen, Mithelfen!

In Kontakt bleiben. Kostenlos 12 x pro Jahr!

Pallotti per Post: 4 x im Jahr kostenlos!

Impulse in Büchern, CDs, Whitepapers u.v.m

Öffnen Sie sich Räume

Gemeinsam die Welt verändern!