Größers Liste

Wie ein Hamburger Pallottiner zahlreiche Juden vor der Gestapo rettete – ein Nachfahre erinnert sich

Ein Pater aus Hamburg schleuste während des Nationalsozialismus tausende Juden nach Südamerika. Der Neffe eines Geretteten hat seine Spuren verfolgt – und will ihm nun ein Denkmal setzen.

Seine Spur führt von Berlin über die Niederlande bis nach Brasilien: Manfred Abraham war einer von zehntausenden Juden, die im Nationalsozialismus per Visum nach Südamerika ausreisten. Sein Neffe Michael hat die Familiengeschichte erforscht und festgestellt: Pater Dr. Max Joseph Größer, katholischer Geistlicher in Hamburg und Mitglied der Pallottiner, schleuste damals tausende Juden ins Ausland. Er habe „in aufopferungsvoller Tätigkeit Visa für Brasilien beschafft, die Flüchtlinge bis zu ihrer Emigration intensiv betreut und somit ihr Leben gerettet“, sagt Abraham. Nun hat er beantragt, für den Pater einen Baum in der „Allee der Gerechten“ in Yad Vashem pflanzen zu lassen.

Schon in den 1920er Jahren beriet der Pallottiner-Pater Max Größer als Mitarbeiter des Sankt-Raphaels-Vereins in Hamburg, heute Raphaelswerk, Flüchtlinge bei ihrer Ausreise. Der Verband war seit Jahrzehnten eng vernetzt – mit den Pallottinern und Pallottinerinnen und ihren weltweiten Niederlassungen, Wohlfahrtsverbänden wie der Caritas, aber auch Logistikunternehmen wie der damaligen Reederei HAPAG. Am Hamburger Hafen befanden sich die Auswandererhallen: notdürftige Unterkünfte für Menschen vor ihrer Abreise, mit eigener Kirche und Synagoge. In den Baracken übernachteten vor allem osteuropäische Juden.

Christliche Motivation in höchster Not

1930 wurde Pater Größer Generalsekretär und weitete die Kontakte aus, etwa zu Kirchen in Lateinamerika und in den USA. Er verhalf Verfolgten zur Flucht, vermittelte die notwendigen Dokumente, organisierte die Fahrt über den Atlantik. Allein für das Berichtsjahr 1937/38 verzeichneten das Generalsekretariat in Hamburg und die angeschlossenen Beratungsstellen etwa 30.000 Beratungen.

Für „katholische Nichtarier“ gründete Größer einen Sonderhilfsverein, um Juden helfen zu können, aus Deutschland zu emigrieren. „Aus christlicher Motivation“, sagt Birgit Klaissle-Walk, heutige Generalsekretärin des Vereins. „Er sah schon früh das Unglück kommen.“

Von der Gestapo im Lkw abgeholt

Zu den Verfolgten gehörte auch Manfred Abraham. Auf dem Papier war er Jude, glaubte aber nicht an Gott. Mit seiner Frau Anna, einer Katholikin, lebte er in Allenstein, dem heutigen Polen. Um sich zu schützen, ließ er sich katholisch taufen. „Eigentlich war er Atheist und wäre nicht auf diese Idee gekommen“, sagt sein Neffe Michael.

In der Weimarer Republik war Abraham politisch aktiv. Nach seinem Kriegsdienst kehrte er 1918 als Kommunist zurück, ging in Berlin für das Ende der Monarchie auf die Straße. Direkt nach der Machtübernahme Adolf Hitlers wurde er im Februar 1933 in „Schutzhaft“ genommen und kam in eines der ersten Konzentrationslager.

Nach einem Jahr kam er wieder frei – durch Beziehungen. „Dank der Intervention meiner arischen Frau und vor allem des Regierungsrats Schuetz, der damals in Allenstein sass [sic], wurde der Anschlag auf mein Leben vereitelt und ich wurde aus dem KZ entlassen“, schrieb er später. Dann kamen die Novemberpogrome. „Die waren fürchterlich, auch für meine Verwandten“, sagt Michael Abraham. Am 10. November habe ein Lkw vor der Tür gestanden, mit Mitarbeitern der Gestapo. „Sie haben Juden eingesammelt und nach Sachsenhausen gebracht“ – auch seinen Onkel Manfred.

Einer der letzten ausgereisten Juden

Viele von Abrahams Verwandten hatten da schon das Land verlassen, waren etwa nach Großbritannien und in die USA gegangen. Allein 1933 waren beinahe 40.000 Juden ausgewandert. 1941 verloren Juden mit der „Elften Verordnung zum Reichsbürgergesetz“ die deutsche Staatsbürgerschaft, und die Nationalsozialisten verhängten ein Auswanderungsverbot.

Als Abraham im KZ saß, erfuhr seine Frau Anna Abraham vom Sankt-Raphaels-Verein und stellte den Kontakt her. Der Verein vermittelte seine Ausreise. Abraham kam frei – unter der Auflage, „sofort“ das Land zu verlassen. Anna erhielt ein Visum nach Brasilien und emigrierte; ihrem Mann blieb das vorerst verwehrt. Der Verein vermittelte ihm einen Platz in einem katholischen Flüchtlingslager in den Niederlanden. „Sonst hätte die Gestapo wieder zugegriffen“, sagt sein Neffe Michael. Erst 1940 konnte Manfred Abraham ausreisen – als einer der letzten Juden. Wenige Tage nach seiner Abreise zogen deutsche Truppen in die Niederlande ein.

Als die Hilfe zum Verhängnis wurde

Pater Größer verhalf tausenden Verfolgten zur Flucht. Mit Folgen: 1936 und 1937 durchsuchte die Gestapo die Vereinsgebäude und beschlagnahmte Akten. Zweimal wurde Größer inhaftiert. „Die Hilfe ist Größer zum Verhängnis geworden“, sagt Generalsekretärin Klaissle-Walk. Wieder halfen ihm Kontakte: Emilie von Loe, Baronin und versteckte Widerstandskämpferin, hatte Verbindungen zu Funktionären der Nationalsozialisten wie Joseph Goebbels oder auch Graf von Helldorf, Polizeipräsident von Berlin.

Größer wurde aus der Haft entlassen, litt aber zunehmend an gesundheitlichen Problemen. Im Jahre seiner Freilassung 1938 unternahm er zahlreiche Reisen, um die Vergabe der Visa zu beschleunigen, darunter in den Vatikan. Während einer Reise nach Berlin erlitt Größer am 19. März 1940 einen Herzinfarkt und starb – im selben Jahr, in dem Abraham das Land verließ. 1941 wurde der Sankt-Raphaels-Verein verboten.

Einen Baum in der „Allee der Gerechten“ in Yad Vashem?

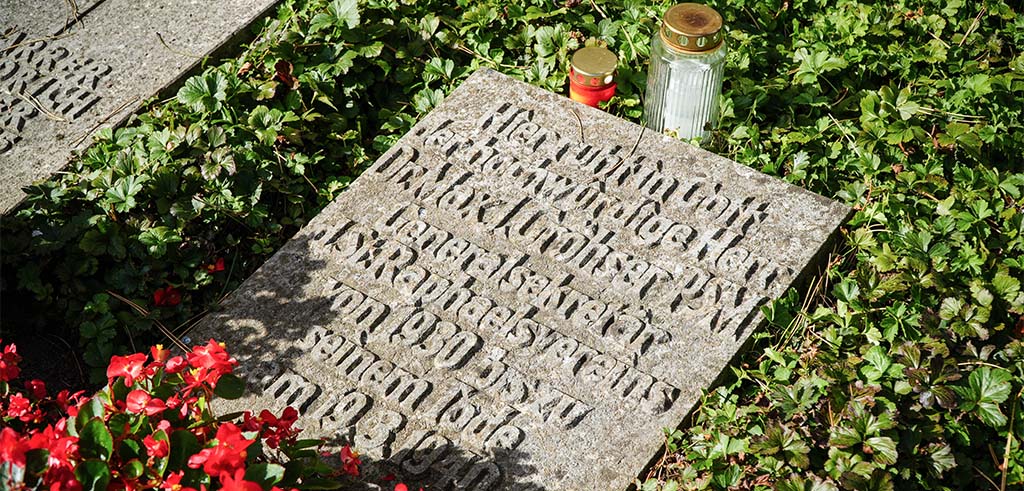

Heute noch berät das Raphaelswerk Migranten bei der Ausreise. An Max Größer erinnert ein Stolperstein. Michael Abraham will mehr: Er bewarb sich, um den Pater in die „Allee der Gerechten“ aufnehmen zu lassen. Bäume erinnern in der israelischen Gedenkstätte an Menschen, die „ihr Leben riskierten, um Juden zu retten, indem sie sie in ihren Häusern versteckten, ihnen gefälschte Papiere besorgten und ihnen bei der Flucht halfen“. Pater Größer, sagt Abraham, habe sein Leben für die Flucht von Juden aufs Spiel gesetzt. „Und es geht ja um sehr viele Menschen“, sagt er. „Den Titel der Gerechten hat er deshalb wahrscheinlich auch verdient.“

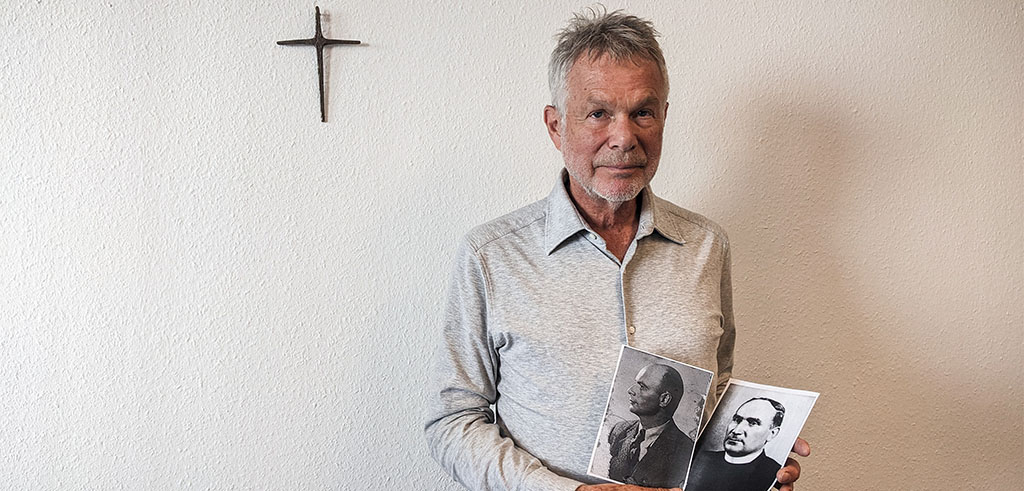

Die Vorschriften sind streng: Abraham sammelte offizielle Dokumente aus der Zeit des Holocaust, Fotos von seinem Onkel, Briefe seiner Verwandten. Noch hat Yad Vashem keine Zusage gemacht. Abraham will weiter recherchieren. Inzwischen hat er Kontakt zu Nachfahren seines Onkels in Brasiliens. An deutschen Schulen erzählt er die Geschichte seiner Familie. „Aus der Generation, die den Holocaust miterlebt hat, sind die meisten Menschen gestorben“, sagt er. „Ich sehe mich deshalb wie einen Zeugen der Zeitzeugen.“

Bericht: Isabel Barragán (KNA)

Bilder: Isabel Barragán (Michael Abraham mit Fotos), Max Kuschel, PubliKath GmbH, www.kna.de

Porträtbild P. Größer: Provinzarchiv der Pallottiner (Scan)

Diesen Beitrag teilen...

Weitere Beiträge

Das könnte Sie auch interessieren

Mitreden, Mitmachen, Mithelfen!

In Kontakt bleiben. Kostenlos 12 x pro Jahr!

Liken, kommentieren, abonnieren

Herzliche Einladung: Reden Sie mit!

Öffnen Sie sich Räume

Gemeinsam die Welt verändern!